当我第一次踏入萨拉曼卡的马约尔广场(Plaza Mayor),夕阳正轻柔地洒在砂岩建筑上,像给整座城市披上了一层金色的薄纱。那光线温暖而细腻,仿佛在游人耳边低语着欢迎的话语。我曾听人说,萨拉曼卡是“黄金之城”(La Ciudad Dorada)——因为它的砂岩建筑在夕阳下会泛出蜜糖般的金光。直到此刻,站在这金色的余晖里,我才真正明白它的名字并非虚言。

多年前,在伦敦一间窄小的公寓里,我啃着三明治,读着塞万提斯的《堂吉诃德》。书里提到萨拉曼卡,那时的我心想,总有一天要来看看这“黄金之城”是否真如传说。如今站在这里,我像是与那个埋头苦读的自己隔空相望,心中涌起一丝暖意——这趟旅程,不只是探访一座城市,更是兑现了一场对自己的承诺。

萨拉曼卡不像巴塞罗那那样张扬,不如马德里那样国际化,也没有安达卢西亚的热情似火。萨拉曼卡的历史厚重得像一本泛黄的书,随手翻开一页,就能闻到岁月的味道。这座城市的历史可以追溯到公元前3世纪,当时的凯尔特人称它为“Helmantica”。罗马人来了,建了桥;西哥特人来了,留了教堂;摩尔人来了,又被基督徒夺回。每一块砂岩上,似乎都镌刻着征服与融合的故事。

萨拉曼卡的美,藏在它的砂岩里。那是一种叫维拉马约尔(Villamayor)的石头,质地柔软易雕刻,却又坚韧无比,随着时间流逝,氧化出温暖的金色。从高耸的教堂到普通的民居,每一块石头都在阳光下闪着光,像一幅鎏金的画卷。这里的建筑没有托莱多的凌乱,而是透着一股和谐的韵律,仿佛整个城市在呼吸、在倾诉。

马约尔广场(Plaza Mayor),也就是市长广场,是这韵律的中心。18世纪的巴洛克风格,完美的正方形,四面被连贯的拱廊和雕刻着西班牙历史名人头像的建筑环绕。从费尔南多三世到卡洛斯五世,再到塞万提斯,这些在历史书上响当当的名字,如今都化作石雕,沉默地注视着广场上的人间烟火。深临其间,不禁让我想起诗人乌纳穆诺(Miguel de Unamuno)的比喻:“这些石块将留下作证,面对大自然,确曾有过人类、文明和哲学。”广场中央的咖啡座总坐着几位白发教授,他们面前摊开的可能是《小癞子》(Lazarillo de Tormes)的手稿复印件——这部诞生于此的流浪汉小说,开创了整个西方现代小说的先河。广场上人声鼎沸,游客和本地人混杂在一起,空气中弥漫着烤鱿鱼和咖啡的香气。我找了个露天咖啡座,点了一杯Café con leche,深深啜一口,静静地感受这座城市的心跳。

然而,真正让这座城市光芒四射的,是1218年诞生的大学,这是西班牙最古老的大学,也是欧洲最古老的大学之一。如果说牛津是一种精致的冷峻,那么萨拉曼卡大学就是一种炽热的古典。这里诞生过哥伦布远航美洲的航线建议,也是宗教审判与人文启蒙激烈碰撞的舞台。那时,学者们从各地赶来,点亮了思想的火花,让萨拉曼卡成为了知识的灯塔。

走进大学的庭院,仿佛能够听见古籍翻动的沙沙声,感受到几个世纪前辩论的余音在空气中回荡。当年哥伦布就是在这儿向学者们阐述他的航海计划,试图说服他们地球是圆的。我站在庭院中,想象着哥伦布那副倔强的模样,忍不住笑了——这家伙一定是个固执的理想主义者。

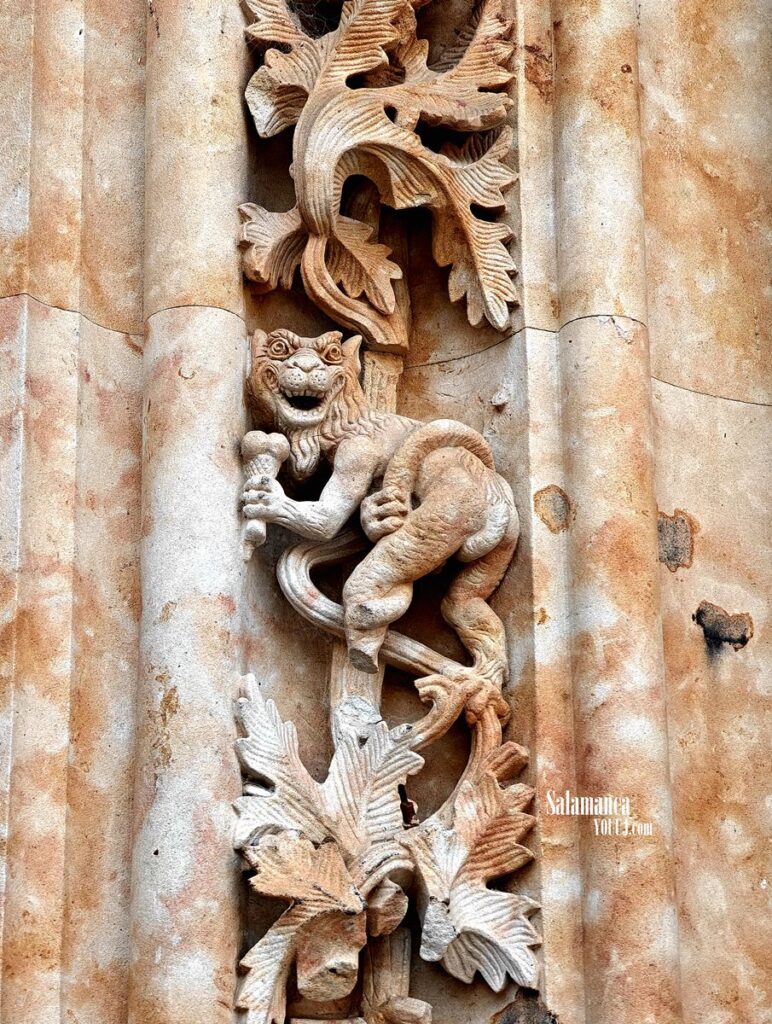

大学主楼的外墙上布满了哥特式与普拉特雷斯克(Plateresque)风格的雕刻,这是一种流行于西班牙文艺复兴早期的装饰风格,其特点是在建筑表面进行极其繁复华丽的雕刻,如同银匠在银器上精雕细琢一般。

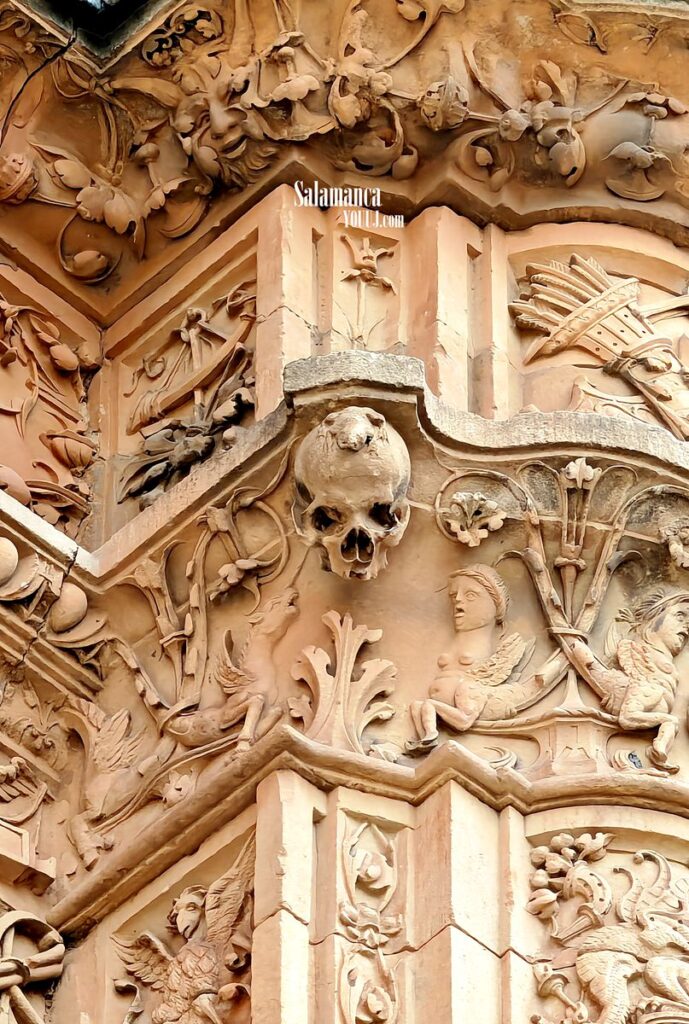

但真正吸引我的,是那只传说中的“青蛙”。传说,在大学正门那令人眼花缭乱的雕刻中,隐藏着一只趴在骷髅头上的小青蛙。假如有人能不靠任何提示找到它,那么他/她就能学业有成,爱情顺遂。我站在太阳下足足抬头找了二十分钟——脖子酸了,爱情还没来,倒是收获了一段与来自墨西哥学生的热情交谈。他说:“我来这里,因为想站在历史的肩膀上看世界。”我点头,这不就是旅行的意义吗?

最终,还是在一位当地大叔善意的“指点”下,我才在一个不起眼的骷髅头上,发现了那只比指甲盖还小的青蛙。有人说,青蛙代表着“欲望”,而骷髅头象征着“死亡”,神学院将它放在大门口,是为了警示学生们要抵制诱惑,专心向学,否则就会走向毁灭。只有穿越欲望的迷雾,才能在死亡面前领悟真知。一个微小的细节,背后却蕴含着如此深刻的哲思。这,就是萨拉曼卡的魅力。

在萨拉曼卡,你永远不会错过天际线上那两座紧紧相依的宏伟大教堂。有趣的是,它们被称为“新教堂”(Catedral Nueva )和“旧教堂”(Catedral Vieja),并且像连体婴一样共用一堵墙。当初建造新教堂时,并未拆除旧的罗马式教堂,而是将其作为脚手架和临时礼拜场所。工程结束后,人们又舍不得这古朴的老教堂,便将其保留下来,形成了如今“新包旧”的奇特格局。

旧教堂的罗马式拱顶下,12世纪的湿壁画《最后的审判》中,恶魔正在啃食作弊者的灵魂——中世纪教授们用来警示考场舞弊。穿过一道暗门,瞬间便进入了16世纪才开始建造的新教堂,空间豁然开朗,哥特式穹顶突然将天空拉到眼前,阳光透过彩窗在地上投出流动的宝石。这种时空穿越般的体验,在欧洲也属罕见。而萨拉曼卡人的幽默感,又一次在这里留下了印记。

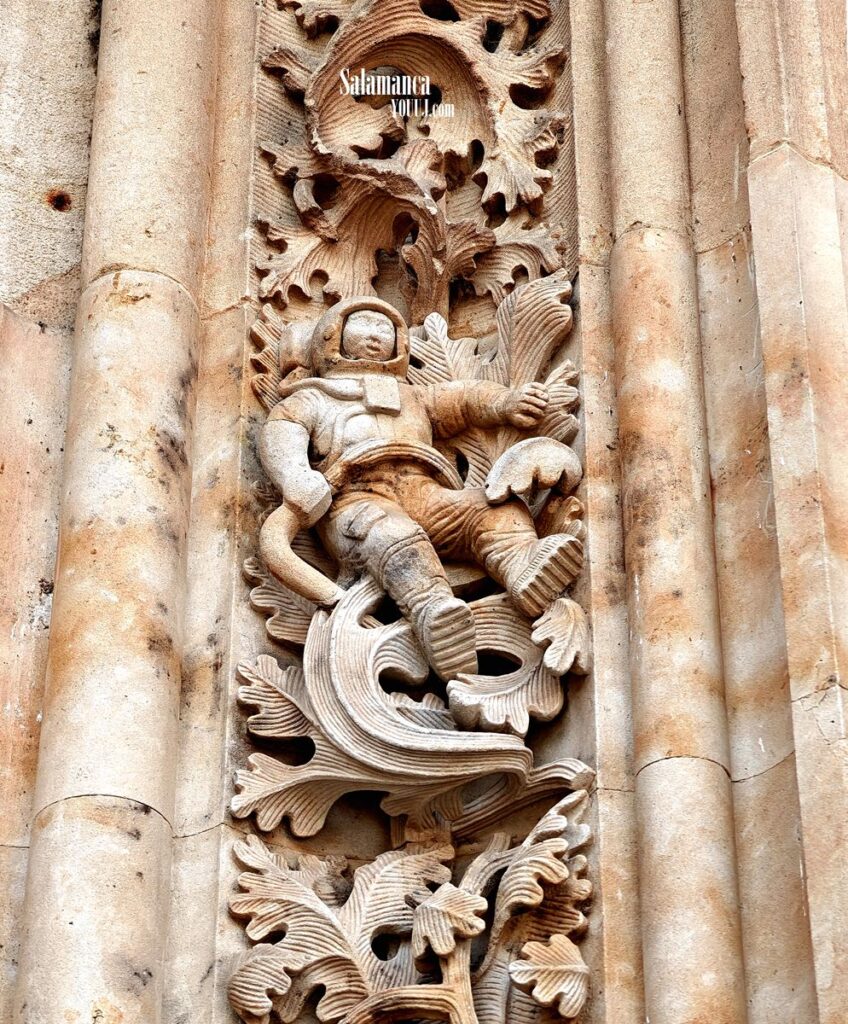

1992年教堂修复时,石匠们悄悄在新教堂西门浮雕群中,在圣徒与天使之间,偷偷刻了个宇航员和吃冰淇淋的狮子。这是当年大学生们另一个恶作剧,如今已成为城市象征。据说,宇航员头盔反射的角度,正好能捕捉到每年夏至的第一缕阳光。这个彩蛋延续了萨拉曼卡的幽默传统:大学档案里记载,16世纪某位教授曾把亚里士多德错误理论刻在厕所墙上,”好让谬论随水流走”。

我时常问自己:为什么我们总被“古老”吸引?也许是因为古老的历史会提醒我们,人类的痕迹并不会因为时间流逝而消失,而是在石头、文字和记忆里沉淀为智慧。

夜幕降临,萨拉曼卡换上了一副不同的面孔。街灯亮起,砂岩建筑在灯光下柔和了许多。在一家本地小酒馆,我点了著名的“leche frita”(油炸牛奶)和“hornazo”(萨拉曼卡风味肉馅饼)。还有一道“Chanfaina”,一种用羊内脏、米饭和香料炖煮的传统菜,乍听有点挑战,但吃下去才发现,香料的层次感和米饭的软糯完美平衡,温暖得像家常菜。

离开餐厅,我在小巷里迷了路,却意外发现一堵墙上刻着几行诗。借着手机的灯光,我认出那是西班牙诗人安东尼奥·马查多(Antonio Machado)的诗句:“旅人啊,没有路,路在脚下。”(Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.)那一刻,我突然觉得,萨拉曼卡的魅力就在于此——它不仅是一座城市,更是一段旅程,让你不断发现、不断迷失,又不断找到自己。金色的街道,古老的石桥,酒吧里的笑声,这一切交织在一起,像一首未完的诗。

离开萨拉曼卡那天,我站在托尔梅斯河边的罗马桥上,风有点凉,夕阳却很暖。我想起多年前那个啃着三明治的自己,那个对世界充满好奇的女孩。萨拉曼卡没有让我失望,她允许我在庄严的学术殿堂找青蛙,也任我在千年教堂看宇航员,她让我看到,历史不只是冰冷的石头和褪色的文字,它可以是有温度的,是可以触摸的,甚至是可以“玩味”的。在这里,知识与生活、神圣与世俗、古老与现代,如此完美地交融。